Si à Paris « Joe le taxi, il va pas partout… », à Luanda, João le taxi-colon non plus, surtout pour les clients angolais.

Luanda, 8 novembre 1968. Il pleut des trombes sur la capitale angolaise. Il est 17 heures sur la place principale du centre-ville quand Nzinga, un jeune Angolais rebaptisé António par l’administration coloniale, fait signe à un taxi de s’arrêter. Il grimpe à l’arrière, et le petit van aux pneus mous et aux suspensions défoncées quitte la place en longeant la route bitumée. João, le chauffeur portugais, demande la direction à son client : le musseque de Sambizanga. Le chauffeur refuse et s’arrête net. La route sablonneuse serait trop mauvaise à cause de la pluie qui tombe sans discontinuer depuis trois jours. Le jeune client insiste, pressé de rejoindre son amoureuse et de l’impressionner en arrivant devant chez elle en taxi, bien que peu rutilant. La bagnole se remet péniblement en marche sur le sentier de sable, mais arrête de nouveau sa course à l’approche d’une large lagune formée par les eaux de pluie. Pas question d’y plonger les roues. Quelques voitures s’y aventurent, mais la plupart des gens – des Angolais – rejoignent à pied leurs habitations dans le musseque, de l’eau jusqu’en haut des cuisses. Senhor João ordonne à António de déguerpir de son taxi, et de finir à la nage pour retrouver son « taudis ». « Je suis chauffeur de taxi, pas batelier ! »

En 1968, l’Angola vivait ses dernières années sous le joug du colon portugais – au pouvoir depuis le XVIe siècle – et menait une guerre d’indépendance depuis 7 ans et la première attaque du MPLA, suivie par le FNLA puis l’UNITA. Dans la capitale, Luanda, les colons portugais et les Africains « assimilés » (assimilados, qui parlent portugais et mangent avec des couverts) habitaient le centre-ville administratif, commercial et résidentiel (baixa), quand le reste de la population africaine vivait principalement dans les musseques – terme issu de la langue kimbundu (« mu seke ») qui signifie « le sable rouge ».

Ces bidonvilles d’habitations de terre sèche, situés à la périphérie de la ville, édifiés sur la terre ocre qui leur donne son nom, sont à la fois des puits sans fond de misère sociale, et des bastions de résistance anti-coloniale, dans lesquels s’entasse près de la moitié de la population, soit 300 000 personnes. Ruelles étroites (de la largeur d’un homme) et sinueuses empêchent un accès facile des colons, et permettent la construction d’une culture identitaire forte et révolutionnaire. Même les taxis – pour la plupart des Portugais – préféraient ne pas s’y rendre, par un mélange de crainte et de discrimination sociale et ethnique.

DERRIÈRE L’HUMOUR DES PAROLES – « JE SUIS CHAUFFEUR DE TAXI, PAS BATELIER ! » – SE CACHE EN RÉALITÉ UNE CRITIQUE ACERBE DU RÉGIME COLONIAL.

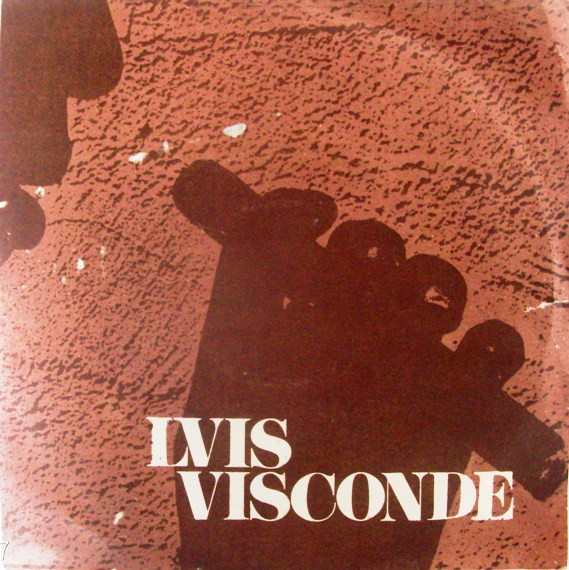

C’est la mésaventure contée par Luis Visconde (parfois orthographié Luiz) dans « Chofer de Praça » (« chauffeur de taxi », en portugais d’Angola). Derrière l’humour des paroles – « Je suis chauffeur de taxi, pas batelier ! » – se cache en réalité une critique acerbe du régime colonial. Acerbe car la moindre prise de position anti-pouvoir était interdite et immédiatement réprimée. Acerbe car si les chansons protestataires étaient généralement écrites en langue kimbundu, afin de passer inaperçues auprès des agents du régime local (les « bufos ») et ceux de la police politique de l’État Portugais (la PIDE) qui relisaient tout avant publication, Luis Visconde dénonce ici en langue portugaise une ghettoïsation des populations africaines dans les musseques. Ironie sociale, la langue utilisée par le narrateur est du portugais parfait, tandis que celle du chauffeur de taxi – un colon – est bien moins soutenue et utilise de l’argot. Une façon de signifier que les Angolais stigmatisés n’étaient pas sans éducation.

La chanson reste l’un des sommets des protest songs de l’histoire de la musique angolaise. Six ans plus tard, en 1974, une fois l’Angola indépendante, on pourrait imaginer que le chauffeur avait moins de réticence à aller jusqu’aux faubourgs ; c’était sans compter la féroce guerre civile qui marquera l’histoire du pays pour les 18 années suivantes, et l’inertie du pouvoir politique qui encore aujourd’hui, en 2016, n’a pas réglé les problèmes réguliers de débordement d’eau de pluie à l’entrée des quartiers populaires…

À titre personnel, c’est l’une des toute premières chansons afro-lusophones que j’ai écoutées en arrivant à Lisbonne, grâce à la compilation Soul Of Angola – Anthologie De La Musique Angolaise 1965/1975, absolument recommandable.

Traduction française des paroles

[traduction libre par l’auteur de cet article]

J’ai hélé un taxi sur la place, impatient de rejoindre mon amoureuse.

Le chauffeur de taxi s’est alors plaint, lorsque je lui ai dit que mon amoureuse vivait dans les faubourgs.

« C’est la saison des pluies dans les faubourgs, je n’irai pas.

Je suis chauffeur de taxi, pas batelier ! »

J’ai alors supplié :

« Je vous le demande, monsieur le chauffeur, de m’y amener s’il vous plait.

Ce n’est pas de sa faute si elle vit dans les faubourgs.

Quant à la pluie, c’est l’oeuvre de la nature. »

Alors le chauffeur, convaincu, a mis la gomme,

et entamé la traversée de la lagune,

puis j’ai regardé ma montre

et lui ai demandé de coller la pédale de l’accélérateur au plancher.

Mais le chauffeur, furieux, m’a répondu :

« Si vous voulez voir votre amoureuse, vous n’avez qu’à traverser la lagune à pied !

Je ne vais pas ruiner ma bagnole juste parce que vous voulez faire le beau devant elle ! »

Paroles originales

Mandei parar um carro de praça, ansioso em ver meu amor.

Chofer de praça então reclamou

quando eu lhe disse que meu bem morava no subúrbio:

« Tempo chuvoso no subúrbio não vou,

pois sou chofer de praça e não barqueiro! »

Então implorei:

« Peço senhor chofer, leve-me por favor.

Ela não tem culpa de morar no subúrbio.

Quanto à chuva, é obra da natureza. »

Então chofer, dominado por mim,

na borracha puxou, atravessando lagoa,

quando eu olhei pro relógio

e pedindo que colasse o acelerador ao tapete.

Então chofer trombudo respondeu:

« Se você quer ver seu amor, atravesse a lagoa a pé!

Não vou partir o meu popó só porque você quer dar show! »

Musseque Chicala – view from the Fort © Célia Macedo, 2011

Musseque Chicala – view from the Fort © Célia Macedo, 2011

Crédit photo couverture : Lusa